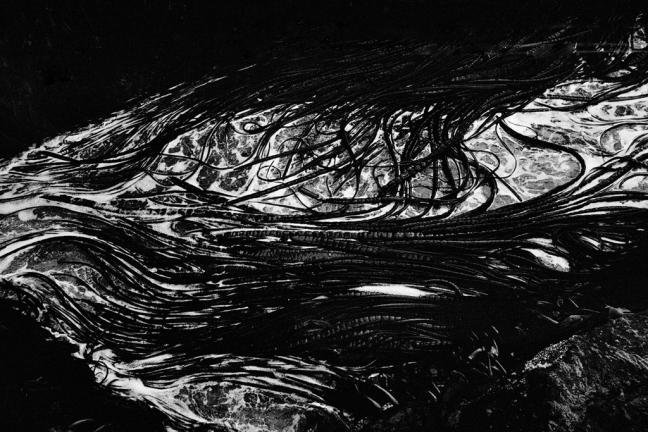

Pour Klavdij Sluban, la photographie est prétexte au voyage, favorisant l’expérience et la rencontre, une meilleure compréhension de la réalité de chacun. Le photographe, d’origine slovène, rend compte de ce qu’il voit, non de ce qu’il aurait fallu voir. Fuyant l’anecdote, il ne relate aucun événement, se tient en dehors de l’actualité, n’hésitant pas à capter des temps faibles où rien ne se passe. Aux quatre coins du monde, il photographie l’atmosphère d’une ville, la noirceur d’une geôle, la solitude d’une île. Un monde souvent chaotique où l’homme n’est jamais loin. Les images de Klavdij Sluban semblent volontairement hors du temps. L’usage unique du noir et blanc, l’aspect charbonneux et le grain marqué des tirages en font toute la beauté. La sensibilité du photographe fait corps avec la réalité du monde.

Cette exposition est la première rétrospective de vingt ans de travail de ce photographe, présent dans les collections internationales les plus prestigieuses.

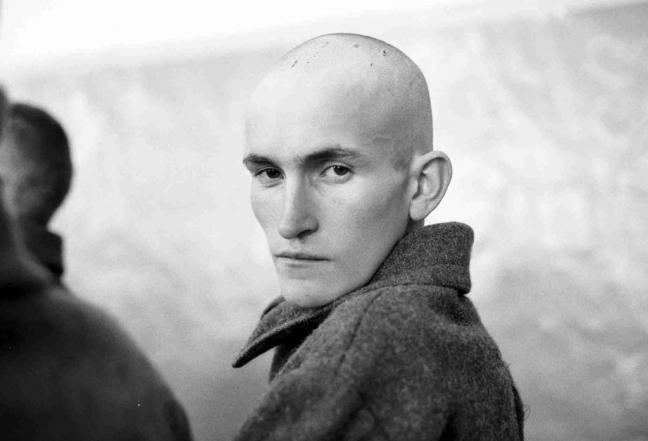

Un compartiment de train, une prison et une île, c’est dans ces lieux clos que Klavdij Sluban rencontre le destin des hommes. Ces espaces prodiguent les sentiments de solitude, d’ennui et parfois de terreur. Dans une continuité sans écarts ni manquements à une certaine morale, Klavdij Sluban poursuit un chemin vers des régions que Dieu a abandonnées. Le voyage pour lui-même n’a pas d’intérêt. Il n’y a pas, non plus, de temps. Il n’y a que des portraits d’hommes et de femmes atteints du même mal que lui. Hagard devant l’Histoire, chaque visage est une interrogation, une question posée à sa destinée. La photographie se veut radicalement hors du temps, pourtant, elle se pose dans la matière même, grasse et charbonneuse, des faits. Elle constate et pressent. Pas une image qui ne nous fait entrevoir la catastrophe. A travers les vitres du wagon, derrière la glace de sécurité, on n’aperçoit que la grisaille et l’impossibilité de vivre. Simplement.

Parfois, à Cuba, en Haïti, les corps se révoltent et refusent le diagnostic. La beauté, car il y en a dans ce malheur, reste une nécessité. Beauté cadavérique d’un jeune détenu, d’un profil aperçu en Sibérie, d’une vieille dans un autocar, cette forme est celle de la mélancolie.

Le photographe n’est ni documentariste, ni auteur. Il ne participe en rien aux débats qui agitent la photographie. Les seuls bruits dont résonnent les images évoquent les vents froids ou la houle marine. Car ici, on se tait. On parle peu. Et il y a encore moins de confidences à livrer. Dans ce monde sans plaintes et sans récriminations, dans cet état obscur, le récit se fait court. C’est ainsi et on n’y peut rien.

Mais ce récit n’a jamais un caractère direct. Entre le réel et le photographe s’interposent une vitre, une fenêtre, une larme, et toujours une optique. Avant de s’embarquer pour une traversée, Klavdij Sluban sait déjà ce qu’il va trouver et ressentir. Retour à la case départ, aussitôt la frontière traversée, la porte de prison franchie, il se trouve plongé dans un monde connu, sans contrastes. La vie n’est pas ce puzzle que l’on présente, confus et contradictoire. Elle prend les formes tragiques et littéraires d’un animal à l’agonie, de vies prédestinées.

Il a trop vu de gens condamnés, entendu prononcer trop de sentences pour que la photographie soit un objet de controverses. On peut dire cependant de la photographie, telle que la pratique Klavdij Sluban, qu’elle est faite paradoxalement de sensualité, de tristesse et de sévérité.

Mais jamais l’envie de fuir ces images ne nous prend. Comme si la vision de notre conscience nous était offerte. Quelque chose qui nous saisit à la gorge ; un face à face avec ces enfants détenus, la grisaille de la ville, le dénuement de je ne sais quel pays de l’Europe de l’Est.

Et pourtant, cela reste beau ! Nous ne voyons pas d’autre qualificatif pour ces images. Nous ne parlons pas d’une beauté qui enjolive la douleur du monde ! Non ! D’une extrême beauté qui reflète la noblesse des attitudes et nous révèle le tragique de notre existence.

Il faut alors voir les trois séquences, le train, la prison et l’île, comme le même film qui se déroule et offre le récit d’une Passion sans Dieu, d’un monde livré à des forces supérieures. Il ne reste que l’image globale, stoïque, d’une interrogation sans réponse et surtout un attachement obstiné à relier beauté et mélancolie.

Cette œuvre patiemment construite depuis plus de vingt ans se montre sans illusions. Il est loin le temps où un seul cliché ouvrait les yeux et les consciences. D’ailleurs ce temps n’a jamais été. Mais ce qui fait la force de ces images, si peu nombreuses finalement, c’est cette impuissance qui n’est en rien de la résignation. Cette immobilité est un monument dressé, excusez du peu, à notre condition.

François Cheval