Jean-Christian Bourcart

Une excuse pour regarder, archives 1980-2000

16.06 ... 16.09.2018

prolongée jusqu'au 23.09.2018

« Un copain qui passe me dit d’aller montrer mes photos au courrier des lecteurs de Libé. Jean-Marie et Sophie qui me reçoivent veulent en publier. Je vais souvent les voir dans les sous-sols de la rue Cristiani... Jean-Marie publie une de mes photos – une vache avec deux pattes supplémentaires sur le dos – accompagnée de lettres de malades. La direction fait semblant de s’indigner du mauvais goût de l’association et arrête la page du courrier... ».

Le commissariat de cette exposition est assuré par Sylvain Besson/ musée Nicéphore Niépce, Jean-Christian Bourcart et C.O Jones.

Cette exposition a bénéficié du soutien de la DRAC Bourgogne-franche-Comté.

Le musée Nicéphore Niépce remercie la société des Amis du musée Nicéphore Niépce ainsi que Canson.

Les premiers pas de Jean-Christian Bourcart à Libération donnent le ton d’une vision singulière du photojournalisme. Dans les années 1980, on s’éloigne du message originel du journal fondé par Jean-Paul Sartre en 1973 : « Peuple, prends la parole et garde-là ». Le journal, qui avait suspendu une première fois sa parution, reparaît le 13 Mai 1981, quelques jours après l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Le journal connaît alors une période euphorique. En pleine récession économique, le quotidien “social-démocrate à tendance libertaire” épouse et rend compte des transformations culturelles de la gauche française.

Porte-voix de la petite-bourgeoisie urbaine, Libération atteint son pic de diffusion en 1988, avoisinant les 200 000 exemplaires.

La culture est la grande affaire du journal, ce qui le rend “indispensable” à un lectorat exigeant dans ce domaine. Si le ton est donné par la “Une” accrocheuse, souvent provocatrice, la photographie procure une forme originale à un projet éditorial unique dans la France des années 1980 et 1990. La photographie à Libération n’a rien d’un exercice de style. Les photographes sont peu nombreux à connaître les références de la maquette, “VU” n’est plus qu’un modèle pour Christian Caujolle, l’initiateur de la politique photographique du titre. Les photographes revendiquent d’autres influences. L’époque est au Rock-n-Roll, au punk en particulier, les soirées s’enchaînent dans les boîtes, la sexualité y est exacerbée, on y parle littérature underground, les drogues font partie du paysage, telles sont les sources d’une inspiration que des rédacteurs encouragent et soutiennent. La relation image/ texte est orchestrée par des journalistes qui n’entrevoient pas de césure entre leur vie personnelle et leur fonction journalistique. Serge Daney, Michel Cressole,Hélène Hazéra, Alain Pacadis, au grand dam de Serge July, fabriquent un objet quotidien qui relève plus du magazine !

Le photographe de Libération est maître du temps. Il est ce faiseur d’images, défendu par Christian Caujolle, directeur du service photographique de 1981 à 1985, à l’opposé du simple illustrateur souhaité par l’ensemble des rédactions.

L’image est en dialogue avec le texte. On ne parle plus sommairement en termes de légendes. Le commentaire et l’image ne font qu’un parce que complémentaires.

En cela, l’expérience de Libération reste documentaire avec une différence notoire, l’approche privilégie la proximité et l’empathie.

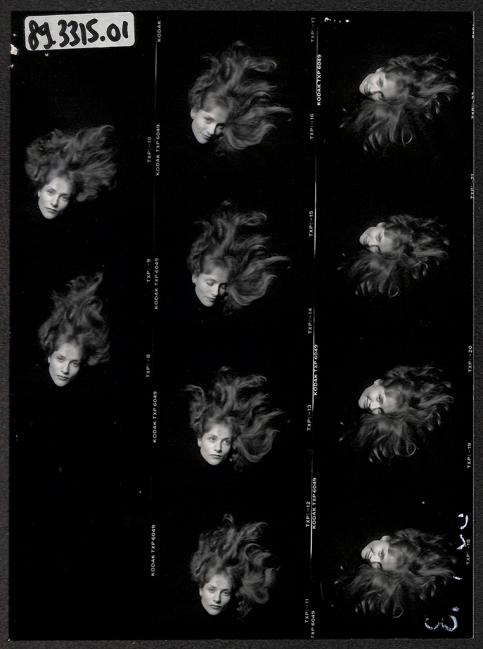

L’ambition consiste à animer les doubles pages, c’est-à-dire trouver un rythme entre des signes de natures diverses. L’oeil ne peut être en repos quand l’image interroge. Elle est munie d’une charge émotionnelle, fruit de l’engagement du photographe considéré comme un auteur méfiant face à la pseudo neutralité de l’épreuve. Un reportage n’est en rien une suite d’icônes et d’informations. Dans une conception faisant sienne la proposition de Rodtchenko, la série seule est à même de rendre compte d’une situation : « Il faut dire résolument qu’avec l’apparition des photos documentaires, il ne peut pas être question de portrait absolu, indiscutable ! » Les images se succèdent dans un récit éclairant. Les séquences temporelles, circulaires, exaltent une matière grasse, embuée, contrastée. La cohérence n’existe que dans l’affirmation d’un “éthique” où la vérité n’est pas un sujet en soi. Seul l’engagement du photographe, sa volonté de ne pas maquiller le réel, le ressentir et le présenter brut, tel est le propos. Une image, dans cet ensemble, n’est qu’un élément, parfois “faible”, qui trouve sa place au sein de la série. À l’exemple de la vie, la photographie joue avec les temps forts et faibles. Dans cette redéfinition du reportage photographique, l’apport de Libération consiste à ne jamais installer des jugements de valeur sur la nature de ce qui est exposé. Le reportage “moderne” appelle le dépassement de la fonction informative. Être au plus près des gens et des situations est le seul objectif du photographe qui, souvent, fait de son expérience personnelle le sujet même d’un projet documentaire visant l’ensemble de la société. Questionner le monde est affaire esthétique et sémiotique. Le document photographique, publié et multiplié, est un projet qui doit sa part au hasard, mais qui le transcende au profit du programme de la publication.

La particularité photographique du journal repose sur la commande. Christian Caujolle, en 1994, fait du reportage l’emblème caractéristique d’un « mal être des photographies vis-à-vis de la presse, révélateur de la manière dont des “auteurs” sont obligés de s’interroger à la fois sur le rapport au réel, sur le “réalisme” des images, sur leur utilisation et sur les données esthétiques ». L’irrévérence est la signature commune mais le modèle reste littéraire. Le quotidien livre chaque jour son lot de nouvelles. Les entrées en matière sont abruptes. Le cadre général s’efface au projet de quelques traits marquants. Sans introduction, sans chute, les images présentent des situations et des personnages bien souvent anodins. Georges Perec, dans un texte paru en 1973 dans Cause commune exprimait le fond de pensée d’une génération qui ne se retrouvait pas dans la presse quotidienne : « Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m’ennuient, ils ne m’apprennent rien ; ce qu’ils racontent ne me concerne pas, ne m’interroge pas et ne répond pas davantage aux questions que je pose ou voudrais poser ». La photographie va tenter de bannir l’extraordinaire au profit d’une redéfinition de la notion d’événement. Le banal, le normal, le quotidien, ces petits riens donnent leur vrai sens à l’existence. Les récits de Jean-Christian Bourcart vont chercher de l’information dans des moments considérés sans importance. Les portraits et les situations forment dans la continuité un vaste continent sans surprise mais réel. Cette photographie est simultanément plate et hystérique. On y consigne avec verve des instants que le lecteur est à même de vivre. Le récit, nous l’avons dit, n’a pas pour fonction d’épuiser le sujet. L’écriture de l’auteur est volontairement fragmentaire, si ce n’est elliptique, mais l’ensemble des sujets parus dans Libération fournit un inventaire anthropologique de la France. On ne peut caractériser le photographe de Libération, Bourcart en particulier, d’anthropologue, néanmoins, il faut voir les publications comme des exercices de décentrement, autrement dit un refus de l’information traditionnelle. Cette manière d’opérer suppose un engagement du photographe, une manière d’emprunter des chemins de traverse qui ne correspond pas aux pratiques en vigueur dans les grandes agences photographiques de l’époque. Viva et Sipa ont su, un temps, incarner ce déplacement de paradigme, la tentative de théâtraliser le quotidien : « un art capable de documenter l’incapacité du capitalisme de monopole à procurer des conditions de vie véritablement humaines... » [ Allan Sekula].

Ce que Bourcart pratique n’est rien d’autre que le portrait du singulier.

Du malade mental au culturiste, du politicien au night-clubber, les “histoires de vie” se succèdent. Le photographe est alors au centre du paradoxe qui anime le journal. À la fin des années 1990, le quotidien, normalisé, conserve en son sein des photographes qui font encore leur le manifeste de 1973 : « Peuple, prends la parole et garde-la ». La pratique photographique construit un monde, brique par brique, personnage par personnage, et s’approprie une réalité faite de situations et de mots simples. Contrairement aux glorieux aînés [Magnum], un récit photographique ne vise pas à obtenir le statut d’oeuvre. Le monde est un échange entre le preneur de vue et des personnages conscients et confiants. La tâche s’avère complexe. Les pièges sont nombreux, entre adopter un point de vue non causal, mettre sous le boisseau les critères esthétiques de classe, et surtout ne pas survaloriser la parole de l’autre, les embûches sont nombreuses. Le “grand récit” reste dans ces années une tentation pour le photographe qui se verrait bien Capa ou Caron ! Certains ont su résister à de telles tentations. Ils ont su traiter les photographies, non en objets privilégiés, mais en artefacts signifiants. En ce sens, on peut les caractériser d’anti-humanistes !